三寶山弘法寺の沿革

弘法寺の創建は昭和53年(1978年)、当時他県の真言宗寺院で役僧を務めていた当山第一世住職が郷里福井へ帰郷し、不動明王と弘法大師をお祀りする道場を開いたのが、その興りであります。

木造家屋を改装した堂宇に手のひらほどのお像を御本尊としてお祀りした簡素なお堂ではありましたが、月々の法会、御祈祷や御先祖の廻向を通して信仰の輪を広げ、街中の小さなお寺へと発展を遂げてゆきます。

昭和60年(1985年)、総本山金剛峯寺より高野山真言宗傘下の寺院「弘法寺」として公認を受け、翌年には福井県より宗教法人設立の認可を得ました。

昭和61年(1986年)、手狭となった木造の堂宇を解体して鉄骨造4階建の新堂宇を建立。新築成った本堂に、新たに造立された不動明王と弘法大師の尊像、檀信徒の皆様に奉納いただいた千体観世音菩薩をお迎えし、現在に至る寺院の基礎が整いました。

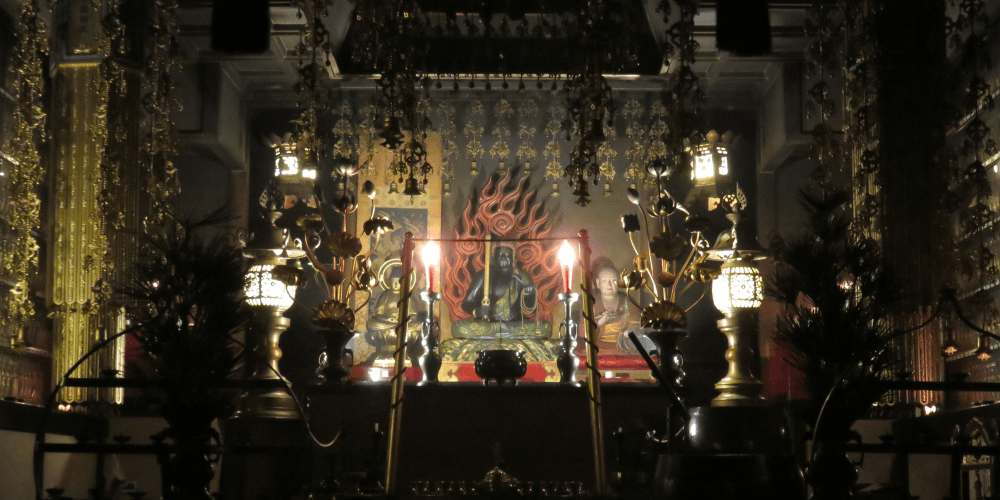

御本尊 大日大聖不動明王

弘法寺の御本尊は「大日大聖不動明王」です。

「お不動さま」と呼び親しまれる不動明王は、災いを打ち払い困難に立ち向かう力を与えて下さる仏さまとして、古来より日本の津々浦々の寺社において篤く尊崇されてきました。

右手にとる剣は衆生の煩悩を断ち切る仏の智慧を象徴し、左手の羂索(けんさく、投げ縄)は迷える衆生を手繰り寄せてでも教化せんとするご意志をあらわします。

異相を際立たせる青黒い肌は、さながら泥沼の中で溺れるかのように諸々の悩み苦しみに苛まれる衆生に手をさしのべてくださるが故の、泥の色だといわれます。

火焔を纏い憤怒の形相を示す恐ろしげなそのお姿は、衆生を教え諭し、諸々の厄災から救わんとするみほとけの大慈悲のあらわれなのであります。

弘法大師と高野山真言宗

平安時代の始め、留学僧として遣唐使の一行に加わり中国大陸へと渡られた弘法大師は、大唐の都長安の青龍寺において恵果和尚に教えを請い、密教の正統の総てを授かりました。

帰国された大師の開かれたお宗旨が、今日言うところの真言宗であります。

千有余年の歴史の中で真言宗は多くの流派を生み、今日では多くの宗派に分かれていますが、高野山真言宗もそうした中の一宗です。

高野山真言宗がその名を冠する高野山とは、紀伊山地の深山幽谷の地に弘法大師が開かれた密教の根本道場にして、「虚空尽き衆生尽き涅槃尽きなば我が願いも尽きなむ」との御誓願をたてられた大師がその身を留める大師信仰の聖地として、古来より万民の尊崇を集めてきました。

この高野山金剛峯寺を総本山と仰ぐ全国数千箇寺からなる宗団が、高野山真言宗であります。